社會主義核心價值觀與中華優秀傳統文化基因

? ?

?

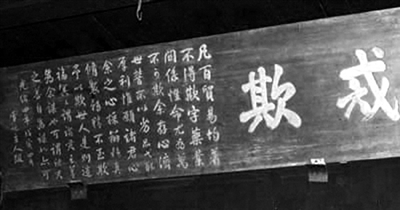

杭州胡慶余堂的“戒欺”匾額

? ?

?

? ?

?

誠信的嘉言懿行受到表彰

誠信是中華民族的傳統美德。早在先秦時期,儒家就提出了誠信的概念。孔子告誡弟子說,“人而無信,不知其可也”,指的是失信之人,難以立足于社會。孟子提出了“父子有親,君臣有義,夫婦有別,長幼有序,朋友有信”在內的“五倫”,以規范人與人之間的倫理關系。漢代董仲舒總結前人思想,提出了“夫仁義禮智信,五常之道,王者所當修飭也”,宋代周敦頤則強調“誠,五常之本,百行之源”,進一步確立了誠信在傳統道德體系中的地位和價值。

在《說文解字》中,誠和信是互訓連用的:“誠,信也,從言從聲”,“信,誠也,從人從言”,都是言語真實之意。今天,也有人試圖將誠信分開解釋,認為“誠”側重對內,是一個內心自省的過程,“信”側重對外,是一種社會交往的實踐過程。講誠信,就是要求人們誠善于心,言行一致,所以會有“一諾千金”,“一言九鼎”,“言必信,行必果”,“君子一言,駟馬難追”這樣的成語流傳至今。

誠信是修身齊家的規范標準,同時也是治國平天下的道德依據。《禮記·大學》里就將格物、致知、誠意、正心作為修身、齊家、治國、平天下的必要條件,認為只有通過對萬事萬物的深入研究獲取知識,了解社會認識自然,才能做到忠實于天地,順應于自然。誠如朱熹所言:“誠者,真實無妄之謂,天理之本然也。”可見傳統文化將誠信納入道德規范中是有其深刻的哲學內涵的,換句話說,誠信有著堅實的精神內核,誠在于仁,信近乎義,離開仁義談誠信如同舍本逐末,緣木求魚。

誠信的準則不僅是“立人之道”、“立政之本”,它還適用于社會生活的方方面面。無論科技發展到何種程度,藝術的感人之處始終在于創作態度的真誠。《莊子·漁父》說:“真者,精誠之至也。不精不誠,不能動人……真在內者,神動于外,是所以貴真也。”真心在內,神態在外,內外統一,這是真的可貴之處,也是誠的力量所在。陶行知先生辦學提出了真人教育,認為教師的任務是千教萬教教人求真,學生的任務是千學萬學學做真人。大愛無痕,潤物無聲,于細微處培養的正是誠信精神,為此他還創作了敘事詩《平老靜還金鐲》,用一位河北保定的小商人誠實無欺、誠信做人的真實故事教育學生懂得人生的道理。

千百年來,誠信作為一種道德行為準則,已經深深地植入我們的文化基因中,成為人們安身立命之所在,進德修業之根本,人與人之間的交往原則,人際關系賴以維系并和諧發展的重要基石。誠信這種傳統美德在傳承過程中,還由于被賦予了時代的精神而得到了升華。

“茍利國家生死以,豈因禍福趨避之。”近現代中國歷史上無數仁人志士拋頭顱灑熱血,用生命踐行理想,正如魯迅先生所描述的:“他們因為所信的主義,犧牲了別的一切,用骨頭碰鈍了鋒刃,血液澆滅了煙焰。在刀光火色衰微中,看出一種薄明的天色,便是新世紀的曙光。”以誠信點亮人生,以理想燭照未來,這是革命者為我們做出的榜樣。

將誠信作為社會主義核心價值觀的一個重要概念提煉出來,有著非常深刻的現實意義。在當前中國社會發展的進程中,人們日益深切地體會到誠信的可貴,但與此同時,也有些人貪小利舍大義,從假酒、假藥、毒奶粉到情感出軌、學術造假等不良現象的滋生和蔓延給社會造成了精神污染、信任危機。因此,提倡誠信,不僅是為了回歸傳統,使人們保持一顆誠實內省的心,更是為了使之成為人們社會交往的行為規范,以便建設我們美好的精神家園,創造和諧有序的、健康的社會氛圍。(沙蕙)

(文章來源:人民日報海外版)

(責任編輯:韓芳 審核簽發:蘇剛)